「ラーメンが嫌い」って人は珍しいだろう。こだわりが強いわけではないが、僕も好きだ。

ただし、食べるなら休みの前日だけ。気兼ねなくニンニクを投入して、妻に「臭い〜」と罵倒されるのが常だが、接客業の最低限のマナーの前に、犠牲になってもらうことにしている。

その妻が、教えてくれた「一蘭」というお店。

「美味しかったよ」の言葉に偽りはなかったが、僕的には、ちょっと引っ掛かって変な気分になったので、ご紹介する。

ラーメン「一蘭」で驚きの次に感じたこと 〜味集中システムの衝撃〜

身も蓋もないのを承知で敢えて言わせてもらうと、これだけの規模のチェーン店が、それなりに美味しいのは当たり前だ。そうじゃなければ、遠の昔に存在自体がなくなっているに違いない。

Webサイトに書かれている「こだわり」は本物だろう。グルメでもなんでもない僕の評価なんか、とてつもなく怪しくて信頼度は落ちるが、美味しさに関しては「看板に偽りなし」だ。

ただ、美味しいから満足度が高いか、と言うとそれは別問題だと思う。特に、代表が考案されたという「味集中システム」には、正直なところ少し違和感がある。

ラーメンと対峙せよ

「味集中システム」とは、とにかく「味わう」ことのみに集中してもらうために、目の前の一杯のラーメンとしっかり向き合うことを目的にしているらしい。

具体的に並べていこう。

店に入ると、まず食券を買うシステム。自販機では味気ないが、それはよくあること。まあ仕方ない。

中に進むと、店員さんが一人。「18番へどうぞ!」。見ると、カウンターに一席ずつ番号が打ってある。「ふぅ〜ん」。でも番号が打ってあるだけじゃない。それぞれの席が衝立で区切られているのだ。

選挙の投票所の、記入台を思い出して欲しい。あの感じに似ている。似ているが違う点は、隣との間隔が極端に狭いこと。体格が良い人なら、肩が触れ合ってしまうのではないか?それほどの距離感だ。それにあと一つ。座って目の前に〝のれん〟が掛かっていて、オーダー等のやり取りは、すべてその〝窓口〟を介して行われる。

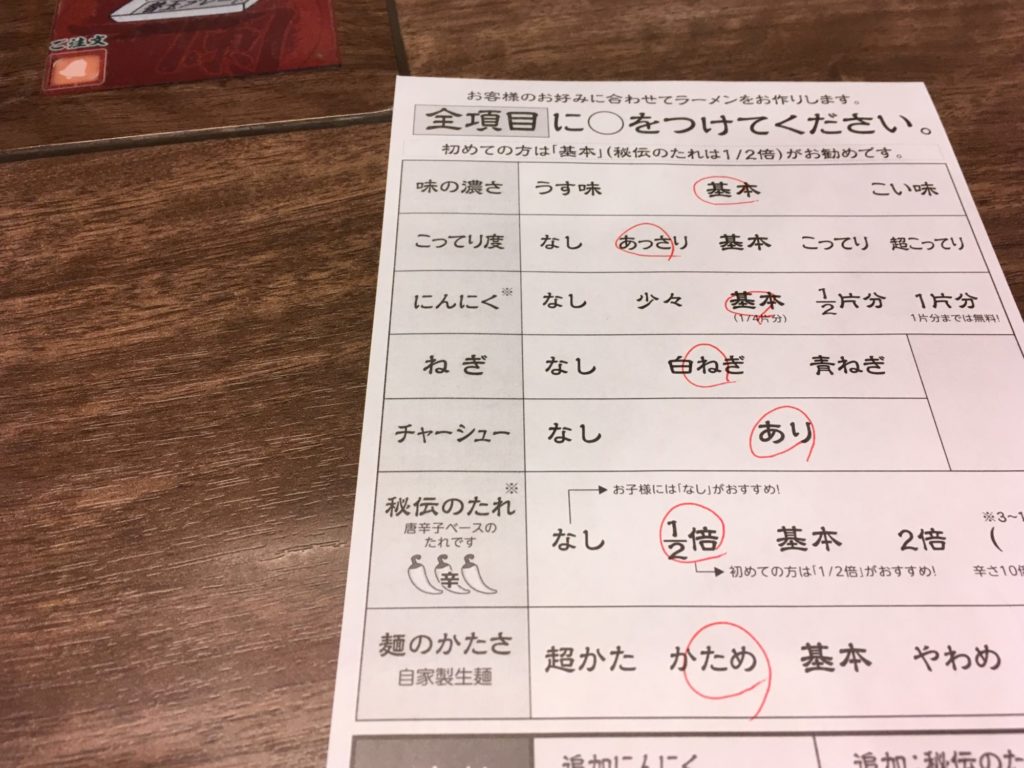

最初に食券を買ったが、それに細かくカスタマイズできるようになっていて、注文用紙を渡された。麺の茹で具合とか、ネギは白ネギか青ネギか?とか、好みを書き込んでからボタンを押すと、大きめのノートバソコンくらいのサイズしかないのれんが開いた。のれんは人の腰の高さくらいにあって、こちらは、店員のお姉さんの腰のあたりを拝めるのみ。なんだか、ちょっといやらしいお店に迷い込んだのか?と思えなくもないが、腰に付けたお姉さんの名札には、源氏名ではなく本名らしき名前が…。当たり前か…。

水も、薬味も各席に用意されていて、オールセルフなので、基本的に店員さんと口をきく必要はなし。こんなもんかぁ…。

お腹いっぱいなら良い、ってもんじゃない

そりゃあ、作った側からは、しっかり味わって欲しいという気持ちが強いであろうことは、理解できる。

でも、雰囲気も含めて全てが、お店の提供するものであって、それらこそがサービスなのだ。

僕が今回お邪魔したお店は地下なので仕方ないが、窓もない空間に可能な限り客を詰め込んで、という光景は、身動きできないニワトリが、毎日卵を産まされているのと変わらないように映った。入れ替えを促して、必要最小限の接客に絞って人的なコストを削る。当然と言えば当然だが、あまりにあからさまでは寂しい。

自律神経の話まで持ち出して、「落ち着いて味わって」と言われても、やはり僕は少し哀しかった。

未来は人との繋がりの先にある

僕は、人との繋がりを大切にしたいと思っている人間なのだ。そう強く感じる。

僕のことをご存知の方がいらっしゃればお分かりだろう。僕は決して、どんな場でもリーダーシップを発揮するような人ではないし、口が上手い訳でもない。広く人付き合いができるタイプではないだけに、出来るだけ深く関わりたいと、潜在的に思っているのかも知れない。

大げさな話になってしまうかも知れないが、人生なんて、そんなに長くはないのだ。

縁があって、せっかく出会うことができたのに、顔も見ないまま会話して、食べるだけ食べたらそのまま無言でオサラバ。

これが、もし普通のことになるとしたら、生きることの濃度はどれほど下がってしまうのだろう?狂おしいほどの思いを伴わないストーリーを生きる気だろうか?そんな世の中を子供たちに受け継いでいくことだけは、大人として避けなければならないと思っているのだ。

森下昌彦(えむもりさん)

最新記事 by 森下昌彦(えむもりさん) (全て見る)

- 「この曲は現在、この国または地域で入手できません」ってなんだ? 〜iPhoneで音楽が聴けない時の対処法〜 - 2022年1月23日

- ドイツ人はなぜ「自己肯定感」が高いのか 〜ドイツ車に乗ってもドイツ人の様にはなれなかった僕が今思うこと - 2022年1月16日

- 年賀状作りはオワコンなのに、僕がそれをやめない理由 - 2022年1月8日